联系电话

2021年是太赫兹技术持续发展的一年,各个技术难关相继攻破,太赫兹技术在石油化工、生物医学、通信工程等领域的应用日益广泛,让我们一起来回顾这硕果累累的2021年上半年。

2021

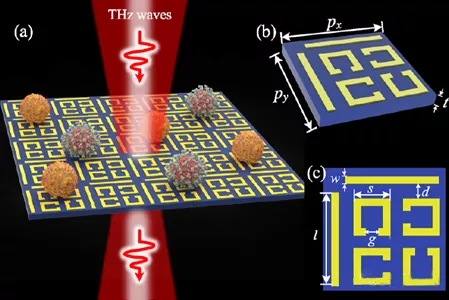

太赫兹脑胶质瘤细胞检测新突破

近日,由上海交通大学朱卫仁教授与重庆西南医院神经外科冯华教授/陈图南副教授团队在国际高水平期刊《Biosensors and Bioelectronics》上发表题为“Highly sensitive detection of malignant glioma cells using metamaterial-inspired THz biosensor based on electromagnetically induced transparency”的研究结果,首次展示了一种针对不同胶质瘤分子分型细胞进行无标记识别的太赫兹超材料检测方法。

胶质瘤是颅内最常见的、造成最多死残病例的中枢神经系统肿瘤,目前临床主张进行整合诊断,将胶质瘤分为多个特定的分子亚类,其中IDH是与肿瘤进展、治疗反应和预后密切相关的经典分子分型标记。快速早期无标记区分IDH1野生/突变两种胶质瘤对于术中和术后早期精准诊疗具有重要价值。

研究团队提出了一种无标记的脑胶质瘤细胞“分子分型(IDH1野生/突变)”生物传感超材料,通过在生物传感器表面加载人原代胶质瘤细胞进行太赫兹波谱探测,其频率偏移和峰幅变化与不同类型细胞及其浓度呈现相关性;通过观察超材料传感器共振频率的变化,可以区分不同分子分型的胶质瘤细胞,这种识别是在没有引入抗体等生化标记方法的情况下,在多个不同细胞浓度下实现的。基于该项研究结果,太赫兹超材料生物传感器在识别胶质瘤细胞类型中显示出了巨大的潜力,基于肿瘤分子分型的太赫兹波谱识别策略也拓展了新的太赫兹波生物传感技术发展方向。

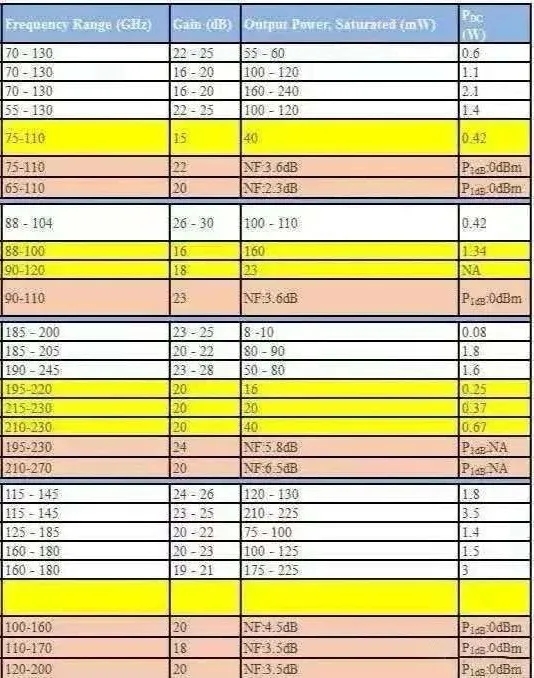

国产220GHz大功率放大器模块步入百mW量级

近日,河北一家科技公司在国内率先发布220GHz功率放大器模块,该放大器输出功率高达100mW,小信号增益为12dB,是国内近5年来在太赫兹功率放大器领域的一大重点突破。

太赫兹功率放大器,国外主要是基于InP HEMT器件为主,主要是以美国公司NGST等公司为代表,也代表了目前太赫兹功率放大器的最高水平。国内目前多条技术路线推进功率放大器芯片进入太赫兹频段,包括基于HEMT和HBT技术为主,以InP、GaAs和GaN二、三代化合物半导体材料为主。

中外放大器芯片比较(白色美国功放/黄色国产功放/橙色国产低噪放)

太赫兹功率放大器由于其工作频率极高,对器件材料结构、芯片工艺、器件模型和器件设计、器件封装均提出了较高的挑战。目前太赫兹功率放大器还主要是以IDM模式为主,结合自己产线,建立精确的器件模型,辅以精准的设计,完成对放大器TMIC的设计。比较客观的讲,太赫兹放大器基本代表了产线的最高工艺水平。

太赫兹功率放大器实现起来极其困难,可喜的是国内在该领域成果频出,从2013年至今,功率和频率逐年递增,直至近日实现了可稳定工作的百mW功率输出。可以预期,该款功率放大器的推出,将在未来极大的推进太赫兹通信和太赫兹雷达的系统应用。

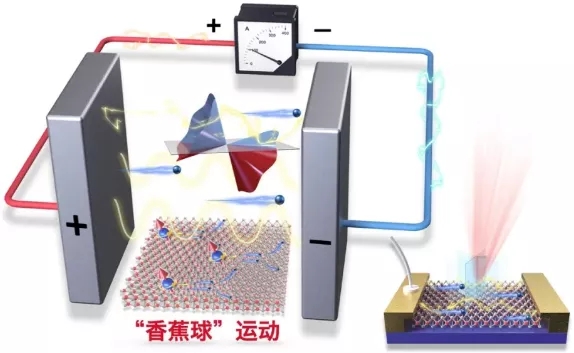

利用“香蕉球”效应实现太赫兹高频信号传递

上海技物所王林、陈效双、陆卫研究团队和东华大学、意大利拉奎拉大学相关团队共同合作,通过精确操控第二类狄拉克费米子态诱导布洛赫自旋电子单向散射,实现高频信号传递。

微电子芯片类似于一个“足球场”,如果把电子比喻成足球,信息交换主要依赖于电子点对点的快速传输、存储与处理,但是电子受到阻碍会产生功耗、热耗散等。随着信息技术发展,预计6G智能应用场景所需的高数据速率将进入太比特每秒(Tbps)的水平。喜欢看足球的人都知道,“香蕉球”能够一边飞行一边自转,巧妙绕过人墙,以刁钻角度入网。如果能够改变电子的直线传输方式,借助于类似“香蕉球”的电子自旋地传递,那么电子传输有可能绕过障碍物实现电子能量转化,将在低功耗和高能效水平下展现出更多的信息存储、更快的信息交互和处理。

研究人员通过自旋极化角分辨光电子能谱(spin-ARPES)实验给出电子在自旋(s)、能量(E)、动量(k)三个维度详细信息,在NiTe2材料表面观察到自旋态电子的分布。当交变的电磁波作用在这些自旋的电子后,受电磁力的作用自旋电子会产生的周期性振荡,形成手性Bloch电子态。这些电子好比于运动场上 “高速旋转的球”,当两个运动方向相反且自旋方向也相反的电子遇到晶格散射场力作用时,每个自旋电子都会出现类似“香蕉球”一样地反射并朝着同一个方向发生偏转,即在宏观上产生横向方向上的直流电。即使在高于太赫兹 (1THz=1012Hz) 的频率下,依然显示出高达251 mA W-1的室温太赫兹灵敏特性,实现宽波段工作、较高的动态范围和高分辨太赫兹成像通讯功能。这种自旋电子的“香蕉球”运动改变了传统的点对点信息传递方式,通过光场同时操纵电子自旋和电荷来进行超高速率和极低功耗的信息处理,为探索新型太赫兹光电物理和高灵敏度应用提供新思路。

天线集成高频太赫兹整流器示意图

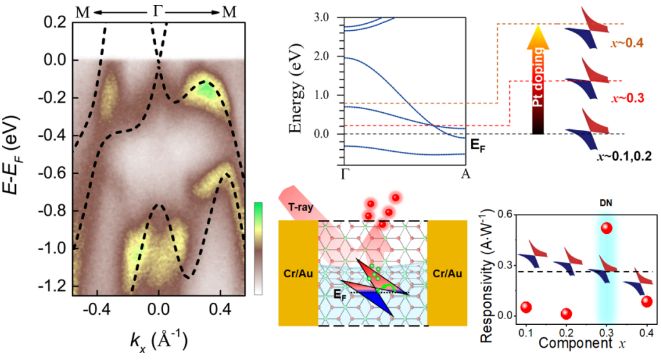

基于Ⅱ型狄拉克精准调控的高性能太赫兹光电器件取得进展

中国科学院上海技术物理研究所研究人员与南京大学、复旦大学、东华大学、中国科学技术大学及上海科技大学的相关团队通力合作,提出了原子尺度上精细调控Ⅱ型狄拉克半金属的新方法。

研究团队通过室温下的光电表征与电子结构表征,发现第二类狄拉克费米子太赫兹异常增强现象。通过Pt原子的引入来构筑狄拉克锥的对称性,可以推导出狄拉克点几乎完全位于费米能级的情况下,具有极大的室温光导增强,有望实现器件性能的大幅提升。实验结果与应用于拓扑材料的最可靠的方法角分辨光电子能谱(ARPES)高度一致,并且狄拉克半金属范德华异质结具有较好的抑制热搅动噪声和快速响应、低功耗的性能,表明在原子层面构筑新材料、新器件的新途径。本工作为探索拓扑半金属开辟了一条新途径,并为低能量长波探测技术在成像、生物医学传感和下一代通信领域的定向应用开辟了可行性。

材料能带变化及器件原理和性能

MT-2030(6G)推进组正式发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书

2021年6月6日,IMT-2030(6G)推进组(以下简称“推进组”)正式发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书,本白皮书作为推进组的阶段性成果,内容涵盖总体愿景、八大业务应用场景、十大潜在关键技术等,并阐述了对6G发展的一些思考。

一

总体愿景

面向2030年及未来,人类社会将进入智能化时代,社会服务均衡化、高端化,社会治理科学化、精准化,社会发展绿色化、节能化将成为未来社会的发展趋势。6G在5G基础上,将从服务于人、人与物,进一步拓展到支撑智能体的高效互联,将实现由万物互联到万物智联的跃迁,成为联接真实物理世界与虚拟数字世界的纽带,将持续提升人们的生活品质,促进社会生产方式的转型升级,并且为人类社会可持续发展的终极目标做出贡献,最终将助力人类社会实现“万物智联、数字孪生”美好愿景。

二

八大业务应用场景

白皮书指出,未来6G业务将呈现出沉浸化、智慧化、全域化等新发展趋势,形成的沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖等八大业务应用为我们描绘了未来丰富多彩的社会生活场景。

云化XR、全息通信、感官互联、智慧交互等沉浸化业务应用不仅可以为用户带来更加身临其境的极致体验,满足人类多重感官、情感和意识层面的交互需求,还可以广泛应用于娱乐生活、医疗健康、工业生产等领域,助力各行业数字化转型升级;通信感知、普惠智能、数字孪生等智慧化业务应用借助感知、智能等全新能力,在进一步提升6G通信系统性能的同时,还将助力完成物理世界的数字化,推动人类进入虚拟化的数字孪生世界;全域覆盖业务借助6G所构建的全球无缝覆盖的空天地一体化网络,使得地球上再无任何移动通信覆盖盲点,6G业务将提供更加普遍的服务能力,助力人类的可持续发展。

三

十大潜在关键技术

为满足未来6G更加丰富的业务应用以及极致的性能需求,白皮书提出了当前业界广泛关注的6G十大潜在关键技术方向,包括内生智能的新空口和新型网络架构、增强型无线空口技术、新物理维度无线传输技术、新型频谱使用技术、通信感知一体化技术、分布式网络架构、算力感知网络、确定性网络、星地一体融合组网、网络内生安全等新型无线技术和网络技术。上述及其他潜在关键技术在6G中的应用,将极大提升网络性能,满足未来社会发展新业务、新场景需求,服务智能化社会与生活,助力“万物智联、数字孪生”6G愿景实现。

四

6G发展中的几点思考

一是关于5G与6G发展关系问题,提出6G将在5G基础上由万物互联向万物智联跃迁,5G的成功商用,尤其是在垂直行业领域的广泛应用,将为6G发展奠定良好基础。

二是关于6G频谱资源问题,提出6G将向更高频段扩展,并高效利用低中高全频谱资源。其中,低频段频谱仍将是6G发展的战略性资源,毫米波将在6G时代发挥更重要作用,而太赫兹等更高频段将重点满足特定场景的短距离大容量需求。

三是关于6G智能化演进问题,提出智赋万物、智慧内生将成为6G的重要特征,人工智能与通信技术的深度融合将引发网络信息技术的全方位创新。

四是关于卫星等非地面通信与蜂窝网络的关系问题,提出未来的6G网络仍将以地面蜂窝网络为基础,卫星、无人机、空中平台等多种非地面通信在实现空天地一体化无缝覆盖方面发挥重要作用。

太赫兹通信在2021年必然有浓墨重彩的一笔,各国研究学者都在争夺这一科技高地,6G时代来临之前还有很多技术瓶颈需要突破,相信在技术支撑与政策支持下,太赫兹通信将实现新一代技术愿景,让我们共同期待太赫兹技术的发展!

联系电话